文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

万寿桥

万寿桥曾是福州一座地标性建筑 。 这座石桥全长近四百米 , 开建于元大德七年(1303年) , 元至治二年(1322年)最终竣工 , 前后历时十九年之久 , 是横跨闽江的第一座大型石桥 。

桥上女子

万寿桥上兜售甘蔗的妇女 , 光着双脚 , 头上是福州传统的“三把刀”头饰 。 她一手持着扁担 , 一手扶着甘蔗 , 看着甘博的镜头 , 目光里充满了孩子般的好奇 。

背影

这张照片被甘博标注为拍摄于广东汕头 , 显然是错的 , 因为这种三把刀的头饰为福州所独有 , 另外 , 和第一张照片对比 , 显然可以看出这种照片是在万寿桥上拍摄的 , 当时桥的两侧竖立着两排电线杆 。

江面风景

万寿桥附近 , 浩浩荡荡的闽江江面之上停泊着各种船只 , 有带着席棚的小舢板 , 也有竖着桅杆的大木船 。

【1918年的福州,万寿桥上“三把刀”女子卖甘蔗,罗星塔头顶大铁球】岸边停船

道头岸边的停船 。 因为闽江穿城而过 , 自古以来水运就成了福州主要的运输方法之一 , 无论是货物运输 , 还是人员往来 , 水上交通在当时都是一种更快捷的方式 。

打桩的人们

闽江岸边 , 一些建筑工人正在往地下打木桩 。 过去没有打桩机 , 每一根地桩都需要人力打下 。 从图中看 , 当年想打下一根木桩并非易事 , 需要很多名工人齐心协力才能完成 。

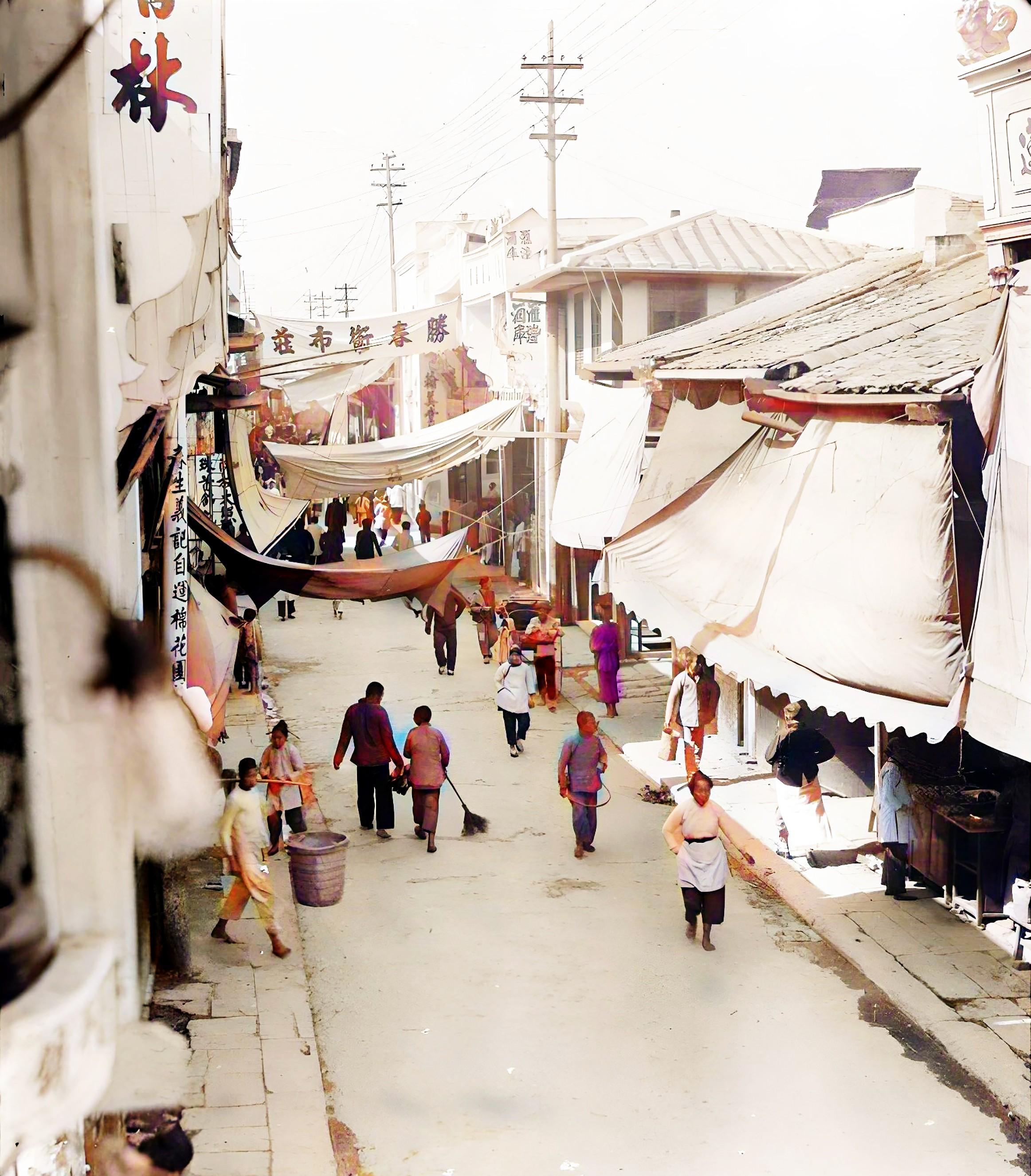

繁华街道

福州城中心的一条大街 , 街道不宽 , 两边是石板铺成的人行道 , 路面干净平整 。 街头上方挂着跨街的布幌子 , 店铺门前半垂着遮阳棚 , 行人来来往往 , 神态悠闲 。

吊脚楼

建筑在水边的一座吊脚楼 。 甘博称之为“贫民窟” , 显然不够准确 , 这样的房子看着歪歪扭曲 , 在当时也非穷人能住得起的 。 这里开着一家洗衣房 , 朝阳的一面 , 挂满了洗好的衣服 , 大人在走廊忙碌 , 孩子在旁边玩耍 。

放鞭炮

一名士兵手里拿着长竹竿 , 上面挑着不长的一串鞭炮准备燃放 , 旁边还站着两个看热闹的长袍百姓 。 中间袖着手的男孩脚下踩着一双带跟的皮鞋 , 在当时算得上很时尚的样式了 。

年轻女子

一位姓蔡的年轻女子 , 戴着眼镜 , 胸前挂着项链 , 斜襟上衣外加长裙 , 是当时知识女性典型的打扮 , 脚下穿着的是一双带有贴片的皮鞋 。

鹤龄英华书院

这是一所私立学校 , 建于清光绪七年(1881年) , 当地人习惯称之为“英华斋” , 学校的主办方为福州基督教卫理公会 , 当时福建巨商张鹤龄为此捐款一万美元 , 故而取名为鹤龄英华书院 。 图中的建筑为英华书院的教堂 , 后改为学校礼堂 , 其高大壮观的程度对比旁边的行人便能感受出来 。

技校教学楼

这座两层小楼被标注为“农业技校”, 小编在查询时没有找到相关的资料 , 可能是位于福州西湖旁的福建省立农林学校 , 其前身为福建官立中等农业学堂 。

踢足球

几名青年男子正在福州基督教育青年会大院内踢足球 , 这身长袍的确很碍事 。 当时的基督青年会是外来事物的生根发芽之地 , 篮球运动传入我国后 , 最初就扎根在天津基督青年会 , 并于1896年举行了一场带有表演性质的篮球比赛 。

推荐阅读

- 福州|“阳”了住哪里?闽侯推出“抗阳”酒店

- 风靡一时的升降式手机摄像头是什么原理?拆开后才发现如此简单

- 福州一钢琴培训机构突然关门,多位学员家长怒斥:太不靠谱了

- 年终大盘点:2022年我都看了哪些古迹

- 广西有个老人在焚烧甘蔗叶时,火势过大,被大火当场烧死

- 阳了独自住酒店隔离:福州多家酒店套餐7天1400元,大受欢迎引发热议!

- 独一无二的二战盟军共管监狱

- 福州|2022年浪过的那些城市

- 福州|济南周边|现实版冰瀑奇缘,约会详细攻略