编者按:青年科技工作者创新活力足、创新能力强、创新潜力大 。 惟楚有材 , 于斯为盛 。 心怀理想、富有创新精神的湖湘青年科技工作者们 , 是全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、建设社会主义现代化新湖南的生力军 , 是中华民族伟大复兴的突击队 。 红网时刻新闻即日起推出《科学之恋·湖湘青年科技工作者群像》系列报道 , 为这些湖湘青年科技才俊鼓与呼 。

红网时刻采访人员 李慧芳 汪衡 长沙报道

【人物名片】

卢芳国 , 女 , 医学博士 , 现任教于湖南中医药大学 , 教授 , 博士研究生导师 。 现科研主攻方向为感染性疾病防治的中西医结合研究 。 主持国家自然基金课题、 “863计划”专项课题子项目、省自然基金重点课题等18项 。 作为骨干参加国家自然基金课题等17项 。

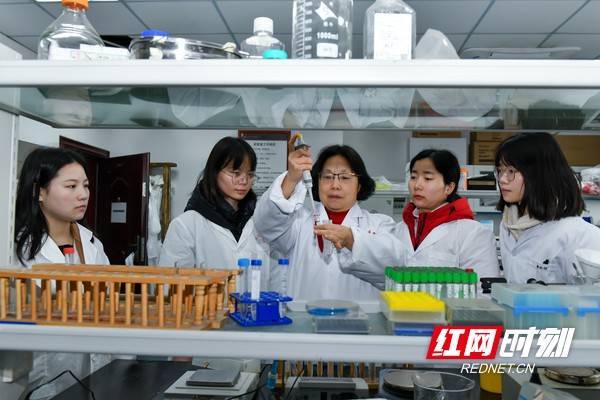

文章图片

卢芳国和她的团队在实验室做实验

30岁 , 已在工作岗位多年的卢芳国想要更换自己的学业方向 。

35岁 , 她完成生物学向医学的跨越 。

47岁 , 攻读博士学位……

在约访卢芳国教授之前 , 采访人员就已经被她的这些励志经历“打了鸡血” , 并心存疑问 , 究竟是怎样一个人 , 什么样的一种力量 , 引领着她这样一次次去挑战自己 , 突破自己?

见到卢芳国 , 眼前是位剪齐耳短发 , 戴黑框眼镜 , 瘦弱的女人 , 与其彪悍的科研求知求学路相比着实有些落差 , 让采访人员更感疑虑了 。 卢芳国起身热情地给我们烧开水泡了杯漂亮的养生花茶 , 待落座 , 卢芳国便开始回答了采访人员的一个个疑问 。

文章图片

这是全校师生们常见的卢芳国状态 , 往往上一节课她是站在讲台上给学生们上课的老师 , 而下一节课就成了跟学生们一样坐在了下面听课的同学

30—35岁丨挑战“生物学——医学”专业转换

“30岁之前 , 我都还不是学医的 。 ”卢芳国介绍说 , 她的第一学历是生命科学中的遗传学 。 在学校 , 卢芳国给同学们教的课是微生物学 。 “但在我来到湖南中医药大学当老师后 , 我意识到 , 我要从事中医药防治感染性疾病方面研究的话 , 我必须要有中医药方面的知识和基础医学方面的知识 。 ”于是 , 30多岁的卢芳国开始考虑转变其学习领域 , 萌生出专业领域跨越的想法 。

“从生命科学转到医学 , 我先在湘雅医学院进修了一年 , 这是生命科学到基础医学的第一次跨越 。 ”结束学习回到工作岗位后 , 卢芳国能够开始教授一些医学基础课 。 但在开展中医药科研过程中 , 卢芳国感觉到:“我的知识面和科研内功是不够的 , 所以 , 我开始自学听课 。 ”

在她30-35岁的这个时间段里 , 全校师生常常看到 , 每天卢芳国背着两个包在校园里跑:“一个是给学生们上课的讲义包 , 一个是我作为学生去听课的书包 。 ”卢芳国笑着形容那段时间:“往往第一节课是站在讲台上给学生们上课的老师 , 而下一节课我又成了跟学生们一样坐在了下面听课的同学 。 ”

中医基础学、方剂学、诊断学、中药学、伤寒论选读、医古文……5年时间里 , 卢芳国把学校凡是中医药方面的课程全都听了个遍:“我认为我要在中医药方面进行科研的话 , 我必须有这些知识 , 并把这些知识融会贯通 。 ”在35岁的时候 , 卢芳国终于学有所成 , 完成了生物学向医学的转换 。

文章图片

卢芳国在给学生们布置科研工作

45岁丨还要去考博

原以为 , 事情到这也就结束了 。 卢芳国也开始尝试着报课题 , 做医学科研 。 可在做课题研究过程当中 , 卢芳国又发现了自己的短板:“我发现 , 要真正切入问题 , 就还要进行更深层次的研究 。 而我感觉自己在某些方面还是不够 , 遇到瓶颈 , 常心有余而力不足 , 无法突破 , 心里很难受!”

她对这给了个很形象的比喻 , 就像在做科研时自己遇到了一道很厚重的水泥墙 , 堵起在哪里 , 怎么也走不过去 。 “我心里就着急啊 , 墙那边是我的学生 , 我的团队 , 我的科研方向 , 以及我研究课题将要受益的人们啊!我必须要穿过去 , 穿过去!”

怎么办?于是 , 在45岁时 , 卢芳国又大胆地做了另一个决定 , 考博!

“我当时已是学校教授 , 是研究生导师 , 而且年龄也摆在那里了 , 这个时候还去考博士 , 很多人不能够理解 。 ”卢芳国也坦承 , 对她来讲 , 做出这样的决定也是很艰难的:“45岁 , 身体和精力已不能跟年轻人比 , 应试能力已经不行了 , 万一没考起呢 , 感觉会成为一个笑话 。 ”

可 , 科研的课题要取得突破 , 自己的知识广度和深度就都还要加强 , 卢芳国笃定:“还是要考博!”

文章图片

卢芳国和她带的博士生、硕士生在做科研

47岁丨读博 , 再次挑战自己跨越到中西结合

决定要考博后 , 卢芳国意识到 , 这个年龄考博士 , 第一个要解决的就是自己的英语问题 , 听力和口语是两道迈不过去的硬坎:“我们读大学的时候 , 读的是哑巴英语 , 能够写 , 却不能够讲 , 听力也很差 。 ”

为考博 , 卢芳国整整准备了三年 。 三年里 , 她每天早上六点就开始背单词和复习 , 临坐车上班前 , 还要抄写20个单词在小字条上 , 在校车上背 。 “晚上睡觉前也总是捧一本英文书读 , 往往就这样读着读着睡着了 , 第二天起来 , 书就掉在我的床底下 。 ”

在选择专业时 , 卢芳国也不走寻常路 , 再次让大家不解——她选择了自己并不擅长、甚至可以说是全新的“中西医结合医学” , 而不是她之前成功跨转的“中医学” 。

这不是更加难考上吗?卢芳国给采访人员解疑:“我想趁这次考博 , 把中医学、中西结合医学等跟我科研有关的知识进行梳理、补充、并实现融会贯通、提升 , 在新的领域再一次挑战一下自己 。 ”

从生物学到中医学 , 从中医学又跨越到中西医结合医学 , 一次次毅然选择自己的短板 , 突破自己 , 挑战自己!卢芳国也坦承:“过程真的很艰难 , 各方面都是 。 就比如 , 别人听课、学习 , 可能只需要一轮 , 我却是两轮 , 三轮 。 ”

“但必须坚持 , 我研究的课题需要我挑战自己 , 我经历了SARS等传染性疾病的流行 , 给了自己强烈的使命感和责任感 。 ”就是凭着这股子对科研的热爱与坚持 , 经过三年的备考 , 终于 , 在2008年 , 47岁的卢芳国考上了博士 , 50岁以优异成绩获博士学位 。

“如果说现在让我重新选择的话 , 我还是会这样做 。 ”卢芳国说 , 脚步不停的追逐 , 对她的科研思维、科研理念、科研方法等都形成了很大的影响:“形成了一个集多种知识于一体的状态 , 我的思维就活了 , 我前面就再也不是那扇水泥墙了 , 我前面开始有‘湘绣’了 , 这个‘湘绣’还开始转动了!”

61岁丨她追逐在科研求知世界里没有尽头

读博 , 博士毕业 , 带博士生 , 报科研课题 , 攻克一个个科研课题……

在之后的十几年里 , 卢芳国一次次地挑战着自己 , 她主持国家自然科学基金面上课题4项、“863计划”专项课题子项目、省自然基金重点课题等14项 , 作为骨干参加国家自然基金课题等17项 , 获排名第一的湖南省科技进步二等奖1项、中国中西医结合学会科学技术二等奖1项 , 获发明专利6项 , 发表科研论文300余篇 , 指导博士后5名、博士研究生7名、硕士研究生15名……

享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师、湖南省教书育人楷模、湖南省芙蓉教学名师……一系列荣誉也纷至沓来 。

然而 , 这些都不是终点 。

如今 , 61岁的卢芳国依然带着她的科研团队 , 她的博士后、博士生、硕士生 , 日日夜夜地奋战在实验室里 , 目前她的主要研究方向是中医药防治呼吸道病毒感染性疾病的研究 。 她希望自己的科研工作能够为明晰中医药防治呼吸道病毒感染性疾病的分子免疫机制及部分药效物质基础提供实验支撑 , 希望自己带领的团队能够为中医药走向世界 , 服务更多民众而献策献力 。

即将到退休年龄的她表示 , 还将继续做科研 。 “学习、科研、进步是永恒的话题 , 是我生命的组成 , 不受年龄限制 。 ”她说 , 她不仅会继续在实验室奋战 , 还会用心将她40余载的学习、科研、教学经历、感悟进行总结 , 传授给学生、同事 , 使他(她)们的科研能够做的更好、更出彩!

相关链接:

来源:红网

作者:李慧芳 汪衡

【群像|科研路上一次次突破自己,卢芳国47岁去读博丨科学之恋·湖湘青年科技工作者群像④】编辑:周怡琳

推荐阅读

- 刀削面馆|上一次看到这么离谱又好笑的画面还是在上一次

- 功率|怀着一颗爱国心 杨鑫想造中国“芯”|科学之恋·湖湘青年科技工作者群像②

- Apple|搭载A15的iPhone SE3据称价格与上一代产品相比不作调整

- Apple|TiKTok上一位创意用户将iBook G3改装成iPad外壳

- 关卡|离谱,我上一秒还在看国足输球,下一秒晓明就离婚了…… 这个春节,也许只有这些 App 能拯救我了吧

- 澎湃新闻|微软上一财季净利188亿美元:业绩高于预期,云业务增速放缓

- 死亡证明|死亡证明、病危通知……在网上一两百元就能买

- 系列|移动端RTX3060真香?就这?散热跟不上一切都是扯淡

- csdn|[原]“三行代码,确实需要耗上一整天”

- 问题|“三行代码,确实需要耗上一整天!”