在五亿多年前的寒武纪 , 海洋里的超级掠食者是奇虾 。 进入奥陶纪 , 则变成了它的近亲 , 可以长到五六米的角石 。 志留纪出现了有颌鱼类 , 长相奇怪的胴甲鱼类盾皮鱼也开始向海洋霸主的宝座进发 。 史前海洋有哪些超级掠食者?邓氏鱼长什么样?它是怎么灭绝的?

出品:格致论道讲坛

以下内容为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员朱幼安演讲实录:

我的主要研究方向简单来说就是古鱼类 , 古鱼类离大家的一般知识范围比较远 。

所以今天我想给大家介绍鱼类时代的一个超级掠食者——邓氏鱼的故事 。

我们会了解邓氏鱼长什么样子 , 它是怎么演化来的 , 它的生活是什么样的 , 它是如何灭绝的 , 以及它和我们有怎样的联系 。

之所以选中这条鱼作为今天演讲的主题 , 是因为我想大家一般对古生物感兴趣 , 就是对恐龙感兴趣 , 对恐龙感兴趣 , 一般就是对霸王龙感兴趣 , 为什么呢?

我想一方面是因为我们对这个神秘的、原始蛮荒的失落世界的一个浪漫想象 。

另一方面 , 我们对这些史前的超级掠食者、处于食物链顶端的这些生物都有一种莫名的憧憬 。

而且越往古代 , 这种顶尖掠食者的样貌就越来越陌生、越来越像异形 。

史前海洋的超级掠食者

比如五亿多年前的寒武纪 , 海洋里面的超级掠食者奇虾 , 长得非常像外星生物 。

实际上也是这样的 , 因为在2015年的一部《变形金刚》电影中 , 里面的外星入侵战舰 , 就是以奇虾为原形来设计的 , 所以它确实长的非常的alien 。

寒武纪接下来是奥陶纪 , 当时陆地上还没有那么多生命 , 海洋中的超级掠食者就变成了它的史前近亲——角石 , 也就是直壳的鹦鹉螺 。

这种直壳的鹦鹉螺在奥陶纪 , 曾经可以长到五六米那么长 , 它的前端虽然没有保存下来 , 但是是长得像乌贼一样 , 是有很多条触手的这种怪异的样子 。

它们是当时海洋中的霸主 , 捕食当时海洋中的各种各样的小生物 , 到了今天 , 鹦鹉螺只有一小部分遗存了下来 , 它们也不再是海洋中的顶级掠食者了 。

到了志留纪 , 超级掠食者的宝座又换人了 , 换成了什么呢?

换成了一个看起来更加怪的 , 而且更加凶残的东西 , 也就是俗称的海蝎子 , 有时候也叫做鲎 。

但是它和现生的鲎 , 还不是直接的传承关系 , 只是近亲而已 , 它们以捕食当时海洋中已经出现的一些鱼为生 , 有些海蝎子可以长到非常大 。

前面几个时代的超级掠食者有一个共同的特点 , 它们都属于我们现在说的无脊椎动物 , 那么当时的脊椎动物到哪里去了呢?

到了泥盆纪 , 我们后来把泥盆纪称作鱼类的时代 , 这个鱼类时代的超级掠食者又是谁呢?

是这种鱼吗?

不是 。 因为首先这种鱼长得非常小 , 可能只有几厘米长 。

而且这些鱼长得很萌 , 一方面是因为它圆头圆脑 , 整个身体前端都是钝圆的 。

另一方面 , 在旁边的复原图中 , 它是一幅很惊讶的表情 , 好像看到了什么了不得的东西 , 就像是从动漫里直接截下来的图一样 。

其实惊讶得像张开的嘴一样的部位还真的不是它的嘴 , 这个是它的鼻孔 , 其实不仅是鼻孔 , 也是脑垂体的一个开口 。

所以这些早期的鱼类都长得非常怪异 , 也长得非常萌 , 它们肯定不能成为海洋中的超级掠食者 , 而且往往是被角石和海蝎子所捕食的 。

而且它们还有一个特点 , 就是它们没有像我们这样可以上下开合的颌 。

所以一方面限制了它们的捕食能力 , 另一方面 , 更重要的是限制了它们的呼吸能力 。

所以它们不能长得非常大 , 也不能游得非常快 , 根本不可能问鼎超级掠食者的宝座 。

这个情况到志留纪发生了变化 , 因为志留纪出现了一种新的鱼类 , 叫做有颌鱼类 。

这种鱼类以后变得越来越繁盛 , 最后爬上陆地 , 变成了什么呢?

就变成了我们 , 以及我们熟悉的各种各样的动物 , 比如猫、狗、马、牛、羊、鸟 , 它们都属于有颌脊椎动物 , 都是有颌鱼类的后代 。

有颌鱼类有什么特点?

第一 , 当然是有可以上下开合的颌 , 这个颌就让它们很大程度地提高了呼吸效率 。

提高呼吸效率后 , 它们就能获得更充分的氧气供应 , 这样它们就能长得更大、游得更快 。

这样一来 , 它们就有了捕食其他动物的资本 , 包括之前它们无颌类的亲戚 。

图中是志留纪最大的捕食的鱼类——钝齿宏颌鱼 , 它的体长可能在1米左右 , 和邓氏鱼比起来是相形见绌了 。

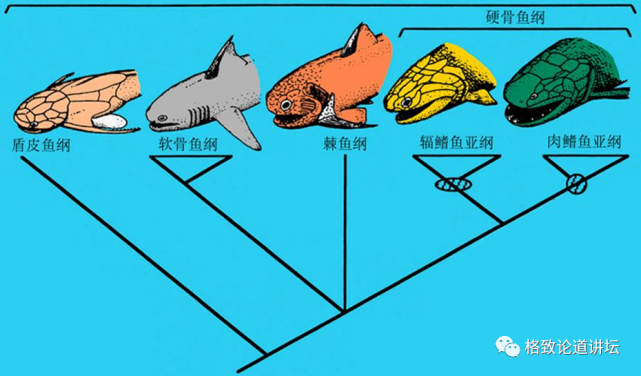

有颌鱼类在科学上一般分四大类群 , 我们熟悉的主要是硬骨鱼和软骨鱼类 。

硬骨鱼就是我们经常吃的青草鲢鳙四大家鱼 , 而你们知道的大部分也都属于硬骨鱼 。

软骨鱼类简单来说就是鲨鱼 , 另外一类大家比较陌生的是棘鱼类 , 我们现在已经发现 , 棘鱼类其实就是一种原始的软骨鱼类 , 原始的鲨鱼 。

还有一类 , 就是今天的主角 , 可能大家很陌生的一个名词 , 就是盾皮鱼类 。

盾皮鱼类身披厚重的甲胄 , 但是它又有颌 , 和没有颌的甲胄鱼类还不太一样 。

盾皮鱼类是一个分异度非常大的类群 , 里面有形形色色的种类 , 大部分长得和旁边的甲鲶 , 也就是现代的一类鲶鱼非常相像 。

甚至一些非常有特征的结构 , 比如它的胸鳍前端有一对刺 , 这些在甲鲶身上也有 。

虽然它们都是从不同的路径演化过来的 , 都是不同的结构 , 但是确实是一个非常经典的趋同演化现象 。

大部分的盾皮鱼类长得都有点像甲鲶 , 但是有一小部分的盾皮鱼类 , 包括超级掠食者邓氏鱼 , 就是从这个形态开始向其他方向演化 , 慢慢地从底栖向水域的中上层演化 。

从底栖的一种吃其他小动物甚至食泥的动物 , 比如非常奇怪的胴甲鱼类盾皮鱼 , 向超级掠食者的宝座进发 。

胴甲鱼是一类非常奇怪的盾皮鱼 , 它奇怪在什么地方呢?

它的腿长得像螃蟹的腿一样 , 都不像鱼类的鳍 。

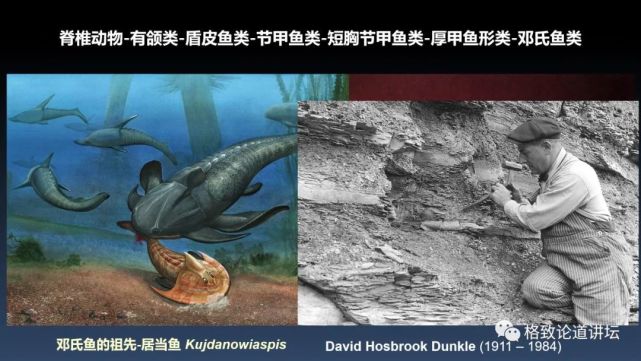

邓氏鱼属于盾皮鱼当中的一支 , 确切说来属于盾皮鱼中的节甲鱼类、短胸节甲鱼类、厚甲鱼形类、邓氏鱼类 。

我的博士论文就是做中国的短胸节甲鱼类的 。

因为中国没有邓氏鱼 , 所以我没有直接研究过邓氏鱼 , 但我确实是研究它们的近亲的 , 比如邓氏鱼的祖先 。

就像左图的居当鱼 , 存活在泥盆纪的早期 , 距今大概四亿年前 , 虽然它们很小 , 主要也是生活在水底的 , 但是已经是一种凶猛的掠食者 。

邓氏鱼长什么样?

邓氏鱼为什么叫邓氏鱼?

它是纪念当时美国克利夫兰自然博物馆的馆长Dunkle , 大卫·邓克尔 , 所以它的拉丁文学名叫做Dunkleosteus , 就是为了纪念这个人 。

我的西方同事往往把Dunkleosteus开玩笑地称作“Uncleosteus” , 叔叔鱼Uncle 。

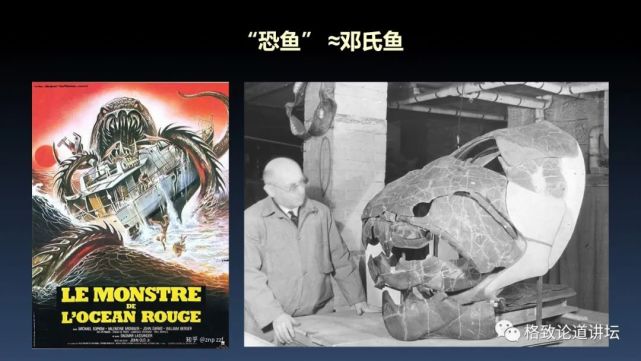

除了邓氏鱼之外大家可能还听过一个名字 , 叫恐鱼 , 而且大家经常看到 , 恐鱼和邓氏鱼好像长得差不多 , 这又是怎么一回事呢?

左图是我的童年阴影 , 是一部当时引进的片子 , 叫做《红海魔影》 , 里面说这个海怪是一个恐鱼和章鱼的结合体 。

恐鱼和邓氏鱼到底是什么关系?

这比较复杂 , 可能就涉及到生物学上的一个概念 , 叫做正型标本 , 具体的就不展开讲了 。

简单地说 , 早期的大部分恐鱼的标本 , 后来经过重新厘定 , 其实都属于邓氏鱼 。

但是恐鱼的正型标本 , 确实是和邓氏鱼不一样的一种鱼 , 所以现在恐鱼和邓氏鱼还是两种鱼 。

但是你们过去接触到的大部分恐鱼的标本、恐鱼的形象 , 其实就是邓氏鱼 。

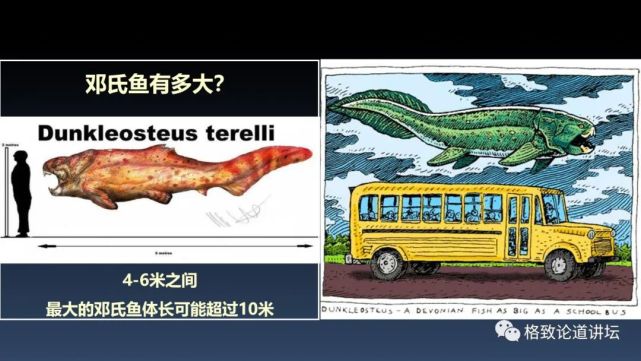

作为超级掠食者 , 邓氏鱼到底有多大?这是一个有争议的问题 。

大部分的证据显示 , 包括最完整的邓氏鱼的骨架显示 , 邓氏鱼的体长可能大概有5到6米 , 取决于怎么去复原身体比例 , 因为邓氏鱼的尾巴是没有保留下来的 。

但是有一些还没有发表的化石显示 , 可能有更大的邓氏鱼存在 , 更大的可能有10米左右 , 超过一辆公交车的长度 。

即使是普通的4到6米之间的邓氏鱼 , 它的体型也要超过现代的大白鲨 。

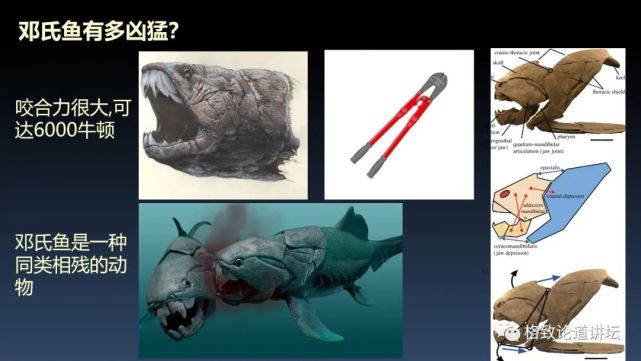

邓氏鱼是一种非常凶猛的鱼 , 但是口说无凭 , 它到底有多凶猛?可以表现在两个方面 。

首先是它的咬合力非常大 , 整个邓氏鱼的身体结构都是为了强大的咬合力而优化的 。 它的咬合力很大 , 据计算可以达到6000牛顿 。

这是一个什么概念呢?差不多相当于600公斤的重量 。

这个咬合力是超过现代的大部分动物的 , 可能没有咬力最大的动物 , 比如短吻鳄那么大 , 但是超过大部分动物 。

另一方面 , 有化石证据显示 , 很多邓氏鱼身上有深深的伤痕 , 而附近没有其他动物能够造成这些伤痕 , 说明邓氏鱼是一种同类相残的动物 。

当时的海洋中也是非常残酷的 , 根据过去的一些复原图 , 包括我小时候看的那些书 , 都把邓氏鱼当成是一种行动迟缓的、在水底伏击其他鱼类的长得像鳗鱼或鲶鱼的鱼 。

其实邓氏鱼并不是这样的 , 现在的大部分复原图都把它复原成一个大型的鲨鱼 , 比如现在的大白鲨、虎鲨 , 又叫鼬鲨的形态 。

它其实是在水域的中上层活动的一种游泳速度特别快、积极捕食的鱼类 。

过去在科普书中还有一个说法 , 就是讲邓氏鱼的颈部有一个关节 , 因为它在水底伏击猎物时 , 它的颈部关节就会像马桶盖一样打开 , 然后再合上 , 把附近的鱼给吸进去 , 咬住 。

那么是不是这样?

其实并不是这样的 。 邓氏鱼的咬合机制其实和大部分的脊椎动物 , 包括人类 , 都是有一点像的 。

即使人类在吃东西的时候 , 颈关节也是参与进食动作的 。 最典型的就是我们啃西瓜时 , 脖子是在用力的 。

我们认为这些肌肉和邓氏鱼颈背上的肌肉是一脉相承的、同源的 。 一般练健身的话都会知道 , 这个肌肉叫做斜方肌 , 在邓氏鱼身上 , 这块肌肉是参与进食的 。

邓氏鱼具有非常发达的斜方肌 , 也极大程度地增加了它的咬力和摄食能力 。

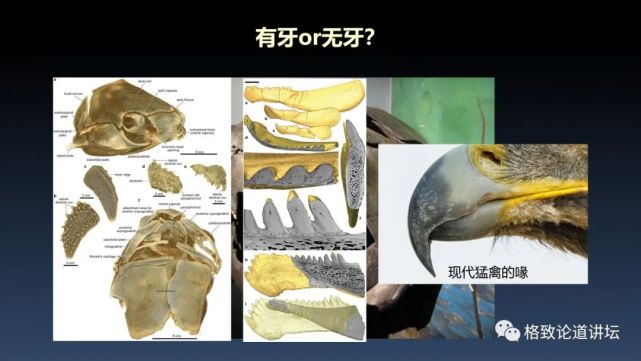

还有一个科普书上经常出现的迷思 , 就是说邓氏鱼没有牙齿 , 所以它只有颌骨来行使牙齿的功能 。 是不是这样呢?

这只是部分的事实 , 真实的故事是 , 邓氏鱼的祖先其实是有牙齿的 , 而邓氏鱼恰恰是在演化的过程中 , 把牙齿退化掉了 。 为什么呢?

因为早期它的牙齿和人类的恒齿一样 , 是无法替换的 , 磨损之后就没有了 。

所以邓氏鱼觉得这样不行 , 或者说在它的生存竞争中属于劣势 。

所以它就演化出了一套新的系统 , 把牙齿退化掉了 , 用它不断生长的颌骨代替了牙齿的功能 。

这样它上下咬合时 , 上下颌骨互相磨砺 , 能让它咬合的部位一直保持锋利 。

有一点像现代的猛禽 , 当然猛禽主要是在其他地方 , 比如石头树干上摩擦以保持锋利的 。

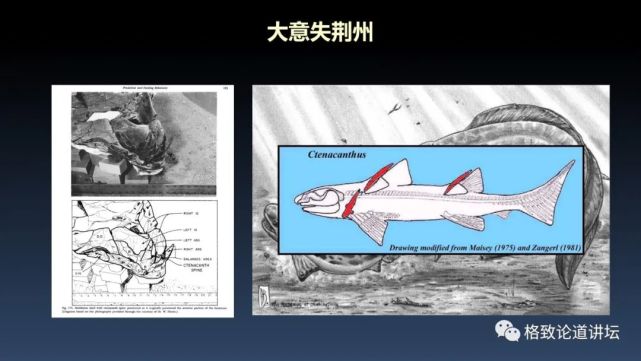

史前海洋是非常残酷的地方 , 大家可以想像这样一个场景 , 在泥盆纪的海洋当中 , 一条鲨鱼正在悠然自得地游动 。

突然之间看到一个血盆大口 , 一条邓氏鱼冲了出来 , 把这条鲨鱼拦腰咬住 , 大家以为故事到这里就结束了吗?其实没有 。

就在这时 , 不仅这条鲨鱼死掉了 , 这条邓氏鱼也好像被定格在了这一刻 , 痛苦地扭了一下身体就死掉了 , 沉到了海底的沉积物当中 , 被掩埋起来 。

差不多3.6亿年后 , 人们发现了左图这块很有意思的化石 , 这是一个邓氏鱼的头 , 这个头里有一个很有意思的现象 。

它被深深地嵌了一根很大的刺 , 这根刺直插邓氏鱼的脑颅 , 嵌进了它的脑子里 , 可能一下就杀死了它 。

这根刺的主人是谁呢?

是一种史前的鲨鱼 , 叫做栉棘鲨 , 一般认为栉棘鲨是邓氏鱼的猎物之一 。

但是这一次 , 这条邓氏鱼“大意失荆州” , 在咬的时候正好咬到了它的刺上 。

而且这根刺用了一个寸劲 , 一下就深深地刺入了脑颅 , 把邓氏鱼杀死了 , 也让我们从这个化石一窥史前食物链的残酷 。

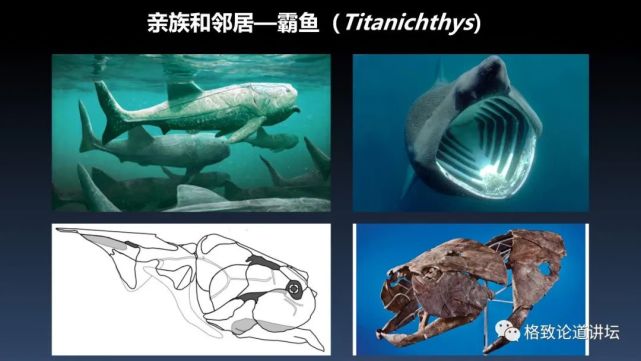

邓氏鱼有一些生活在海洋中的亲族和邻居 , 最有名的其中之一有一个非常霸气的名字 , 叫做霸鱼 , 它的拉丁文名Titanichthys 。

泰坦Titan就是巨人的意思 , 它也长得非常大 , 可能和邓氏鱼差不多大 , 但是它的颌骨看起来非常细弱无力 。

所以一般认为它可能是一个滤食的物种 , 就像现代的鲸鲨 , 包括像照片里的姥鲨 。

邓氏鱼时代的落幕

所以史前海洋已经非常缤纷多彩 , 有各种各样的动物 , 那么这么厉害的邓氏鱼是怎么灭绝的呢?

在地球历史上有五次大灭绝 , 其中第二次 , 就是晚泥盆纪末大灭绝 , 大灭绝有一个特点 , 它不是分一次 , 而是分两次 。

一次是在弗拉斯期-法门期之交 , 差不多3.7亿年前 , 另一次就是在泥盆纪末 , 3.6亿年前 , 间隔了1000万年 。

在这1000万年的两次事件中 , 地球海洋发生了两次巨变 , 原因至今我们还不是特别清楚 , 不像恐龙灭绝好像就是小行星造成的 。

什么造成了泥盆纪末这两次环境巨变 , 我们还不清楚 , 但总之是有这两次环境巨变 , 整个海洋系统发生了巨大变化 , 生态系统重新洗牌 。

邓氏鱼也没有逃过这场劫难 , 最终就灭绝了 。

尽管它灭绝了 , 但是古生物学研究很多时候在寻找不同生物之间的联系时 , 邓氏鱼也给我们留下了很有意思的遗产 。

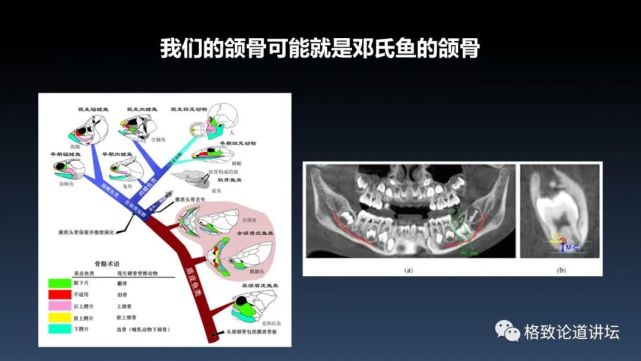

首先 , 所有后面的有颌鱼类都是演化自盾皮鱼类当中的一支 , 所以我们是盾皮鱼的后代 。

2013年发现的初始全颌鱼 , 就很有力地证明了这一点 。

另一方面 , 我们今天的颌骨很可能就和邓氏鱼的颌骨 , 是一脉相承的 , 所以每次我们吃东西时 , 都要感谢邓氏鱼给了我们可以上下咬合的颌骨 。

虽然我们和邓氏鱼没有直接的亲缘关系 , 但是我们的很多身体结构可以互相比较 , 甚至可以说是一脉相承 。

【邓氏鱼|我们用来咬合的颌骨,竟和这条古鱼海怪一脉相承】“格致论道” , 原称“SELF格致论道” , 是中国科学院全力推出的科学文化讲坛 , 由中国科学院计算机网络信息中心和中国科学院科学传播局联合主办 , 中国科普博览承办 。 致力于非凡思想的跨界传播 , 旨在以“格物致知”的精神探讨科技、教育、生活、未来的发展 。 获取更多信息 。 本文出品自“格致论道讲坛”公众号(SELFtalks) , 转载请注明公众号出处 , 未经授权不得转载 。

推荐阅读

- 建设|这一次,我们用SASE为教育信息化建设保驾护航

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 标题|致我们的2021,所有奋斗终将闪耀

- 吴祖榕|上线 2 周年,用户数破 2 亿,腾讯会议和我们聊了聊背后的产品法则

- 植物|开放生物资源,保护多样性:我们为了生物安全的那些努力。

- jbhcfw|京东慧采适合什么样的企业入驻,我们公司合适么?

- 真人|虚拟偶像再成热点用来直播带货行不行?

- 人脸信息|如何护住我们的“脸”

- 周建明|周建明:我们为什么要强调基础科学研究?

- 感染病例|“奥密克戎”命名一个月 我们对它了解多少