文章图片

或许在许多人的认知里 , 输入法还属于纯粹的“C端”产品 。

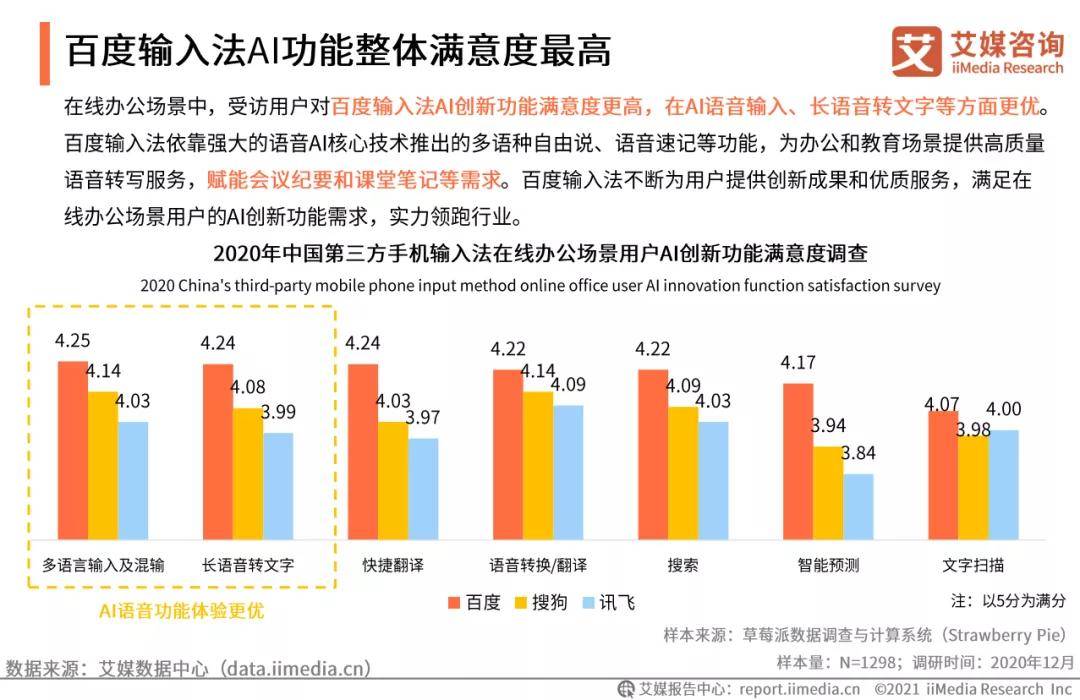

市场调研机构艾媒咨询却在《2020中国第三方手机输入法场景应用专题研究报告》中给出了这样的洞察:人工智能技术优势持续释放 , 输入法功能朝智能化、个性化方向发展 , To B潜能不断释放 。

可以给出的解释是 , 在产业互联网的渲染和熏陶下 , 越来越多的产品开始在B端另起炉灶 , 试图将C端积累的技术和产品力向企业级市场渗透和赋能 , To B和To C之间的边界正在逐渐消失 。

但第三方输入法似乎有一些特殊 。 作为互联网世界中最基础的入口 , 输入法常常被归类为工具类产品 , 同时市场格局也近乎板结 , 百度和搜狗组成的双寡头已经存在很长一段时间 , 一直属于缺少新故事的垂直赛道 。

To B当真是第三方输入法的新方向吗?

01 重读输入法 艾媒咨询的报告是否存在刻意造势的嫌疑 , 需要先厘清输入法当下的产品业态 。

“微信之父”张小龙在2020年的微信之夜上抛出了一个重磅消息 , 微信团队将开发一套专属于微信的定制输入法 , 并将在不久后进行灰度测试 。 在百度、搜狗和讯飞早已培养了忠实用户习惯的背景下 , 微信输入法逆势破局的机会并不乐观 , 却也为平静的输入法市场丢进了一颗石子 。

顺着张小龙激起的涟漪重新审视输入法 , 其实早已不是许多人印象中的输入工具 。

根据艾媒咨询在报告中披露的数据:第三方输入法的应用场景主要分布在社交、购物、在线办公、游戏等领域 , 其中社交场景的占比高达60.1% , 涉及语音输入、方言输入、滑行输入、表情包等功能;购物场景的占比达到43.3% , 包括智能预测、快速评价以及海淘时的多语言输入和AI翻译……

文章图片

和大多数工具类产品不同 , 输入法在“输入”的功能外已经延伸出了多元化的服务 , 并与互联网应用的高频场景进行了深度绑定 。

以办公场景为例 , 百度输入法推出的多语言输入及混输、长语音转文字、翻译、多语种自由说、语音速记等功能 , 正是锚定了办公场景中的会议纪要需求;针对用户行为最为高频的社交场景 , 百度输入法推出了AI助聊功能 , 基于自然语言处理和知识图谱技术 , 可以在提高用户输入效率和准确性的同时 , 提升表达的丰富性和趣味性 。

何况输入法有着典型的排他性 , 用户通常只会选定一种输入法 , 很少会同时使用两种以上的产品 , 加上输入法在用户连接互联网时的不可或缺 , 第三方输入法往往有着超精准的用户画像 , 并且形成了一种微妙地正循环:用户使用某个输入法的时间越久 , 越能匹配用户的输入习惯 , 继而形成了牢固的护城河 。

确切地说 , 第三方输入法已经属于有别于传统工具的新物种 。 特别是智能语音、文字识别、自然语言理解等人工智能技术与输入法融合后 , 第三方输入法开始扮演起“粘合剂”的角色 , 帮助用户在特定的场景下有着更好的用户体验 , 早已跳出了工具类产品的局限性 , 奔向工具和服务融合的新业态 。

遗憾的是 , 在过去很长一段时间内 , 媒体和资本市场都低估了第三方输入法的价值 , 甚至被贴上“缺少想象空间”的标签 。 尽管微信官方并未辩解推出定制输入法的动机 , 却成功将外界的注意力吸引到了第三方输入法市场 , 背后隐藏的商业价值和潜在空间 , 也在一步步被外界所发现 。

02 “战场”在B端 第三方输入法市场可能远没有表面上那么平静 , 湖面下正在上演新一轮的较量 。

正如艾媒咨询在报告中提到的:“随着第三方手机输入法功能不断强大 , C端应用发展走向成熟 , 行业也逐渐呈现出新的发展趋势 , 平台开始转向B端挖掘和扩展新需求 , 市场竞争格局也将迎来新的变化 。 ”

一个直接的例子:智能硬件的爆发正在改变我们的生活环境 , 可能五年前占据我们注意力的还只有电脑、手机等数量有限的终端 , 当下则呈现出了屏幕无处不在的态势 , 小到随身佩戴的智能手表 , 客厅里的智能音箱 , 出行时的车载屏幕 , 乃至于为了凸显产品的智能化 , 冰箱等家电也开始有了屏幕 。

同时改变的还有人机交互机制 。

就像传统电视的内容是单向传输的 , 用户只需了解遥控器上的几个简单按键 , 就能找到想要看的频道 。 可当电视有了智能化的操作系统 , 用户可以搜索自己想要的内容 , 也就产生了一个新的问题:假如缺少符合用户过往习惯的输入法 , 一个简单的词组都需要几秒钟的时间 , 用户体验势必将大打折扣 。

好在百度、搜狗等第三方输入法及时作出了行动 , 比如百度输入法已经适配了Android、iOS、Windows、Mac、Linux等操作系统 , 覆盖了手机、平板、电脑、电视、手表、汽车等应用场景 , 基本满足了不同终端的输入需求 。

棘手的问题恰恰在于产业端 , 诸如银行、政务、电力等线下机构纷纷开始智能化转型 , 智慧柜台逐步取代了传统人工坐席 , 本以为是降本增效的必然 , 却在无意中增加了中老年用户的焦虑感:常见的拼音输入不符合老年用户的习惯 , 手写输入常常出现识别故障 , 仅在输入环节就将中老年用户和智能化隔离 。

这大抵也是艾媒在报告中断言输入法To B潜能不断释放的原因 。 “AI+输入法+产业场景”的组合模式已经在金融、教育、医疗、车载等需要专业化输入需求和专业词库特征的行业存在庞大的需求 , 也将成为输入法产业应用的新阵地 。

文章图片

【场景|被AI重塑的输入法:战场正在向B端迁移】以百度输入法和中信银行的合作为例 , 后者在智慧柜台中引入了柜台专用的输入法控件 , 针对金融业务场景定制了拼音、自由手写、语音等满足不同人群使用习惯的输入方式 , 同时基于业务办理需求定制了专用词库 , 基于高频输入地址的需求支持全国行政区划联想 , 极大地提升了用户的输入效率 。

类似的场景似乎并不复杂 , 却为第三方输入法指引了新的方向:相较于市场规模逐渐饱和的C端市场 , 针对B端的差异化诉求输出定制化的解决方案 , 不无可能成为第三方输入法的增长路径 , 战场正在向B端转移 。

03 走进下半场 输入法可以说是互联网商业的活化石 , 但属于第三方输入法的下半场才刚开始 。

对第三方输入法的功能进行拆分的话 , 可以细分为三层:最上层是输入工具 , 包括词库、键盘、剪贴板、快捷语录等功能;中间层是个性化功能 , 比如不同风格的皮肤、emoji和IP表情包等等;最底层是AI创新功能 , 涵盖语音输入、智能预测、智能纠错、文字识别、AR等底层技术 。

C端市场的争夺主要集中在输入工具和个性化功能 , 并在某种程度上加剧了第三方输入法的同质化 。 比如百度和搜狗核心功能并无太大不同 , 差异化主要在于后端的技术能力 , 就像百度输入法的月活用户已超过6亿 , 是业内首个日均语音请求量超过10亿次的产品 , 与其98.6%的语音识别准确率、96%的手写识别准确率等AI能力不无关系 。 是否拥有扎实的AI能力 , 恰恰是第三方输入法赋能B端的核心要素 。

而当B端成为第三方输入法的新战场 , 输入工具和个性化层面的模糊地带将不复存在 , 等待玩家们的将是一场底层技术的较量 。

文章图片

目前百度输入法等玩家在B端的探索主要集中在三个方向:

一是定制版输入法 , 比如针对在线教育、在线办公、政企等不同领域的需求进行个性化定制 , 通过词库优化、专业词汇、语音识别等功能与企业需求的融合 , 解决在特定场景下的输入痛点 , 以提升企业的办公效率 。

二是核心能力输出 , 比如单独将手写引擎输出给保险公司 , 以降低文本审核的校对成本;多语种识别、离线识别等能力赋能给外设硬件产品;通过沉淀了几十年的流行词挖掘技术 , 为企业提供专属词库定制方案 。

三是定制化的终端 , 就像前面所提到的百度输入法与中信银行的合作案例 , 类似的场景还有很多 , 比如为吉利、福特等车企提供定制的车载输入法 , 为智能电视厂商提供定制的电视输入法 , 提升用户的输入体验 。

也就是说 , 人工智能已经成为第三方输入法的最大变量 , 输入法终归只是新战场的前线 , 技术硬实力直接关乎后备的粮草 。

沿循这样的逻辑 , 第三方输入法的下半场可能并不对等 , 百度输入法背靠的是百度的整个AI体系 , 将输入法作为企业赋能的入口也符合百度To B的战略逻辑;即便是市场份额稍弱的讯飞输入法 , 也有着破局的可能 , 毕竟科大讯飞已经在企业级市场深耕了几十年;不确定性恰恰在于被腾讯收入囊中的搜狗输入法 , 与腾讯技术体系漫长的磨合期 , 加上微信自研输入法的挑战 , 可能会分散搜狗的注意力 。

不管怎样 , 第三方输入法进入到To B的语境下 , 原本板结的市场格局正在出现裂痕 , 不排除市场被重构的可能 。

04 写在最后 再来回答文初留下的问题 , 答案已经逐渐清晰 。

2017年第三方输入法的用户增长率为5.5% , 到了2020年这一数字已经下滑到3.6% , 即使不考虑外部环境的驱动 , 第三方输入法也已经到了求变临界点:要么和人口红利一道停止增长 , 要么寻找新的增长空间 。

所幸 , 产业化应用为第三方输入法打开了一扇新的大门 , 能否抓住赛点深挖B端场景 , 直接关系到下一赛段的站位 。 至少在这场看不见硝烟的战役中 , 百度输入法已率先破局 。

推荐阅读

- 最新消息|中围石油回应被看成中国石油:手续合法 我们看不错

- 硬件|汽车之家年底裁员,员工称多个职能部门已被撤销

- 换卡|突然宣布:被迫停止运营!

- 视点·观察|张庭夫妇公司被查 该怎样精准鉴别网络传销?

- 社交|Facebook被指试图在美政客中抹黑前雇员Frances Haugen声誉

- IT|新能源汽车年底卖爆 展车都被抢购 咋回事?

- 植被|二十年后的成都

- 矩阵|聚焦快递末端痛点 国内首款无人驾驶快递物流车在中通启动应用场景内测

- 最新消息|被骂“从未见过如此厚颜无耻之书” 中华书局回应称即日下架

- 娱乐|华为智慧屏迎来“影音娱乐”场景三大升级